企業のIT資産を管理する上で、一度は耳にしたことがある「EOL(イーオーエル)」。これは“End of Life”の略で、製品やサービスが“寿命”を迎え、メーカーのサポートや供給が終了する状態を指します。

企業のIT環境では、PCやサーバー、OSといった利用中の機器やソフトウェアが気づかぬうちにEOLを迎え、保守が受けられなくなっていることが散見されます。

サポートが途絶えるとトラブル対応に時間とコストがかかるだけでなく、セキュリティ上の深刻なリスクもはらんでいます。

この記事では、EOLの意味やそこから派生するリスク、そしてIT部門としてどのように備えるべきかを、分かりやすく丁寧に解説していきます。

企業において情報システム部門を担当されている方や、EOL対策にお悩みの方には、ぜひ最後まで読んで参考にしていただきたいと思います。

CONTENTS

EOLとは何か?基本的な意味と派生用語の違い

EOLとは「End of Life」の略で「製品やサービスの寿命が終わること」を意味し、メーカーが販売やサポート、部品供給などを終了する時点を指します。

PCやサーバー、OS、アプリケーションなどがEOLを迎えると、メーカー公式からの修正プログラムや運用支援が一切なくなり、機能の更新やセキュリティ対応も止まります。

IT資産管理者にとって、EOLは「使ってはいけない境界線」とも言える重要な判断基準です。

またEOLと混同されやすい関連用語として「EOS(End of Sales)」「EOE(End of Engineering)」「EOM(End of Maintenance)」があります。

EOSは販売終了時期、EOEは技術サポート終了時期、EOMは保守サービス終了を指しますが、EOLはこれらすべてを含む広い概念です。

呼称はメーカーによって異なるものの、EOLの時点では機器やソフトが「使えるが使ってはいけない」状態になっているといえるでしょう。

EOLは単なる「使用終了」ではなく、ビジネス継続性や法令遵守とも密接に関係しています。

たとえば、金融や医療、行政機関などでは、セキュリティや業務信頼性の観点から、EOL製品の使用がガイドラインで禁止または制限されている場合もあります。

したがって、情シス部門(情報システム部門)にとってEOL対応は単なる機器更新の問題ではなく、企業の運用リスク全体をマネジメントする役割の一環として捉える必要があります。

EOLにより想定されるリスクと企業が直面する課題

EOLを迎えたIT資産を使い続けると、まずメーカーによる故障対応やバグ修正、ソフトウェアのアップデートが一切行われなくなる点が最大のリスクです。とくにセキュリティパッチの提供が止まれば、既知の脆弱性を抱えたまま運用し続けることになります。

マルウェア感染や漏えい事故のリスクが高まり、情報資産の保護という観点からも重大です。こうした脅威は企業の信用失墜や経済的損失につながる恐れがあります。

ハードウェア面でも同様です。経年による劣化で故障率は上昇し、部品調達も難しくなるため、故障時の復旧が困難になります。結果として予期せぬ停止により業務継続性が損なわれる場合があります。

また、保守対応が切れているためにメーカー修理依頼ができず、高額な外部調査費用や代替部品の調達に追われることになります。

さらに、ソフトウェアやOSのEOLは、新規ソフトウェアやクラウドサービスとの互換性にも支障が出やすくなります。古いバージョンを使い続けることで、業務効率が落ち、新しいサービス導入が難しくなります。

社内システムが陳腐化すると、それに依存する業務プロセスまで停滞しかねません。とくに、人手不足や属人化が進んでいる現場では、EOL対応の遅れが業務全体に波及しやすい構造となっています。

EOLへの無策は、結果的に自社の機密情報だけでなく、取引先への影響や法的責任にも波及するリスクをはらんでいます。

EOLを迎えた製品はどうなるのか

EOLは、ハードウェアやソフトウェア製品に対するメーカーの販売・保守サポートが終了するタイミングを指します。製品自体はその後も使用できますが、修理や部品交換、問い合わせ対応の対象外となるため、運用上のリスクが大幅に高まります。

ここでは、EOLを迎えた製品に生じる代表的なリスクについて解説します。

メーカーからの保守対応が受けられなくなる

EOLを迎えると、修理や部品交換といった技術サポートが受けられなくなります。電話やメールなどでの問い合わせにも対応してもらえなくなります。

万が一故障した場合には、現行モデルへのリプレースもしくはサポート範囲外での対処が求められ、高額な修理費用が発生するリスクがあります。とくに基幹システムに関わる機器の場合、突発的な故障が業務全体に影響を及ぼすこともあるため、EOL後も継続利用する際には代わりとなる保守手段を確保しておくことが重要です。

メーカーによる保守のほかに、第三者保守を活用するのも選択肢のひとつです。第三者保守とは、メーカー以外の第三者が代わりに保守業務を行うことを指します。製造元ではないため、サポート内容に制限がありますが、コストを抑えて継続的に保守対応が受けられます。

不具合修正やアップデートがされなくなる

ソフトウェアやOSの場合、EOL後はアップデートやパッチ提供が停止します。これは新たに発見された脆弱性が放置されることを意味します。

セキュリティホールを抱えたまま運用を続けると、外部からの不正アクセスやマルウェア感染のリスクが急増します。感染が広がると社内ネットワーク全体に悪影響を及ぼし、システム停止や情報漏えいにつながる可能性もあります。

個人情報や機密情報のような重要データが外部に流出してしまうと、企業は顧客や取引先からの信頼を失います。それだけでなく、法的責任を問われ、多額の損害賠償金を請求されるリスクもあります。

つまり、EOL製品を使い続けるのであれば、利用者側が独自にセキュリティ対策を行う必要があり、運用負担やリスクは確実に増加します。

部品の供給がストップする

EOL後は、製品に使用されている部品も原則として生産が終了します。メーカー倉庫に在庫が残っていない場合、交換用部品の確保が難しくなり、故障が修理不能となることもあります。

とくに長期間使用している機器は部品の劣化が進んでいるため、故障のリスク自体が高くなっています。しかし、部品が入手できない場合、復旧までに長い時間がかかったり、復旧自体が難しかったりするケースも少なくありません。

このように、EOL後の製品を運用することは「いつ壊れるか分からない状態で使い続ける」ことと同義であり、事業継続の観点から大きなリスクを抱えることにつながります。もし、突発的な故障などで社内のシステムや機器が使用できない状態になると、一時的に業務が中断され、生産性や収益に大きな影響を及ぼします。

また、メーカーからの公式なサポートは受けられないため、修理対応はすべて自社で行わなければなりません。とくに少数精鋭で成り立っている企業だと、社内の貴重なリソースをこうした不具合やトラブル対応に充てることになり、本来取り組むべき重要業務に集中して取り組めなくなるといった悪影響も考えられます。

こうした事態を防ぐには、製品ごとにEOL情報を整理し、サポート終了時期をしっかりと管理することが大切です。そのうえで、リプレースの計画を立てる、もしくは第三者保守の導入といった代替手段を確保しておくと安心です。

EOLの対応ポイント

製品がEOLを迎えると、メーカーからのサポートが受けられなくなり、障害発生時の復旧が難しくなるなど、運用リスクが高まります。EOLは突然訪れるものではなく、あらかじめ告知されるものですが、日々の業務を優先するなかで対策が後回しになるケースも少なくありません。

ここでは、EOLを迎えた製品に対して、企業の具体的な対応策を紹介します。

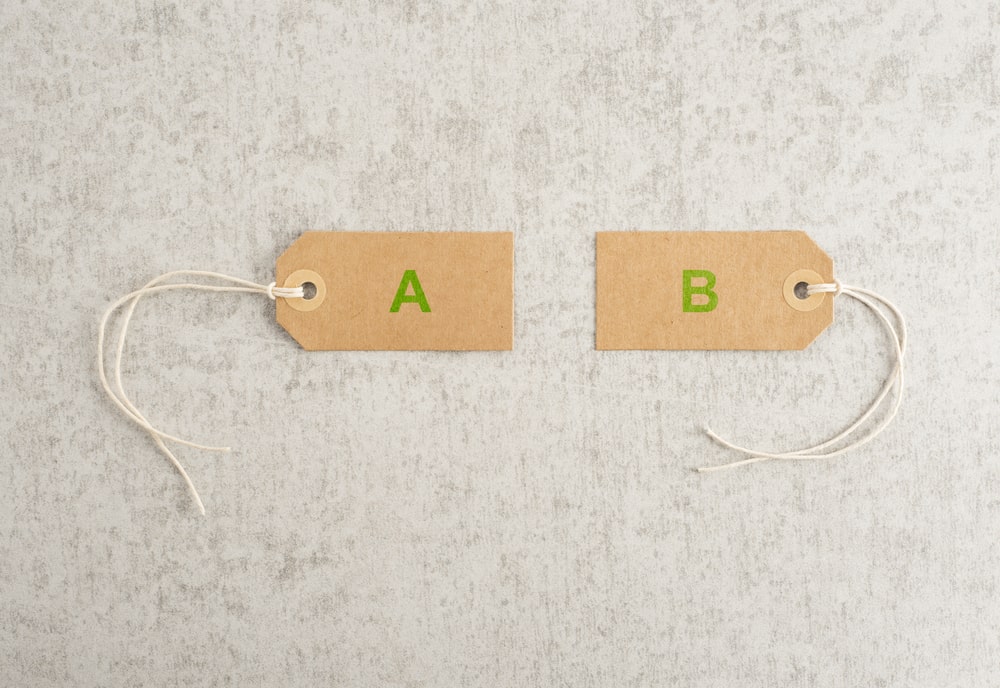

既存踏襲

既存踏襲とは、現行の業務フローのまま、同等機能を持つ製品にバージョンアップまたは置き換える対応です。既存環境に大きな不満がなく、業務品質を維持することが最優先である場合に有効です。

この方針だと、現状を大きく変えないため、導入に伴う教育コストやシステム再構築の手間を抑えることができます。また、既存の手順・フローをそのまま継続できるため、現場が混乱しにくいというメリットもあります。

一方で、現在の課題や非効率な点がそのまま残ってしまう可能性があります。短期的なリスク低減を目的とした「守りの選択」ではありますが、中長期的な改善につながりにくいことも踏まえて検討する必要があります。

新製品の活用による効率化

次に、新製品への切り替えによって業務効率化やコスト改善をめざすアプローチです。サーバーやネットワーク機器は、数年ごとに性能が大きく向上しており、同じ処理能力をより低コストで実現できるようになっています。

たとえば、複数台のサーバーを新しい高性能機に集約したり、ストレージ容量を増加させたりすることで、設備投資を抑えながら運用負担を軽減できます。また、電力効率の改善によってランニングコスト削減が期待できるケースもあります。

このアプローチは、EOL対応を「設備の更新機会」としてとらえ、現場の作業効率・保守性を向上させることに重点を置きます。既存踏襲に比べて変化は大きいものの、業務の効率化を図れます。

新技術の活用によるビジネス拡大・転換

最後に、EOLを契機として、新技術を活用しながらビジネスの拡大や転換につなげる「攻めの対応」です。近年では、DX(Digital Transformation)推進の流れの中で、クラウド移行やSaaS導入が積極的に行われています。

たとえば、サーバー更新のタイミングでクラウドへ移行することで、必要なリソースを必要な時にだけ利用できるようになり、柔軟で機動的なIT運用が可能になります。また、システム構成そのものを見直し、業務プロセスの効率化やサービス立ち上げのスピードアップにつなげることもできます。

そのほかにも、既存のサーバーやネットワーク機器をそのまま仮想化・クラウド化するのではなく、システム構成や業務フロー自体を見直すのも効果的です。企業によってはSaaSを活用することで、従来かかっていた運用コストを削減することもできるでしょう。

このアプローチは、投資・対応の難易度は高いものの、企業の競争力向上に直結する可能性があります。ただ延命するための更新ではなく、ビジネスの俊敏性を高めることにもつながります。

このように、EOL対応は「何を守り、どこを変えたいか」によって選ぶべき方針が大きく異なります。短期的な安定性を優先するのか、業務効率化に踏み込むのか、それともビジネス変革を見据えるのか。自社の現状と将来像を踏まえ、最適な対応を選択することが重要です。

バージョンアップ・リプレース時の注意点

EOL対策としてバージョンアップやリプレースを検討している場合には、事前の準備が重要です。ハードウェア・ソフトウェアに限らず、バージョンアップやリプレースを行うにあたっては、設計・移行・切り替えといった作業が発生します。調達コストだけでなく、これらの作業にかかる費用も含めて予算を立てることが大切です。

また、設計・構築・移行・切り替えの作業には時間がかかるため、業務に支障のない時期を選んで実施する必要があります。とくに対象システムが大きいほどリプレースにかかる期間も長い傾向にあります。既存システムのEOLまでの期間を考慮して、早めに準備するといいでしょう。

情シスが取るべき具体的な対策とガバナンスの強化

EOLに備えるには、まず自社が保有するIT資産のライフサイクルを正確に把握することが出発点です。

資産管理台帳やインベントリ管理システム上で、メーカーから提供されたサポート終了日を記録し、カレンダー通知などで事前に可視化しておくと見落としを防げます。

この運用管理は、ITガバナンスの一環として定期的にレビューする必要があります。

保有資産の可視化と台帳整備

まず最優先で取り組むべきは、自社内のIT資産の棚卸しです。型番や導入時期、OSバージョン、保守期限などを正確に記録した資産管理台帳を整備し、更新状況を定期的に見直します。

サポート終了日が近い機器を抽出しておけば、対応の優先度も明確になります。

メーカーのEOL情報を定期確認

製品のEOL情報はメーカーごとに公開されているため、定期的なチェックが必要です。大手ベンダーでは製品ごとのライフサイクルポリシーを提示しており、事前にいつまで使えるのかを把握しておくことで、急な対応に追われるリスクを軽減できます。

RSSやメール通知の活用も有効です。

計画的なリプレイスと稟議スケジュールの連携

EOL対策として単にリプレイスを進めるだけでなく、社内の稟議プロセスと連動させた計画が重要です。

機器やソフトの切替に必要な予算を前年度の早い段階で見積もり、承認を得ておくことでスムーズに移行が可能となります。とくに、決算期や繁忙期にかからないよう配慮が求められます。

システム互換性の事前確認とパイロット検証

新しい環境へ移行する際は、既存システムとの互換性に注意が必要です。古い業務ソフトとの連携がうまくいかない場合、業務に支障が出る可能性があります。

そのため、移行計画にはテスト導入やパイロットユーザーによる検証を必ず含め、事前に不具合やオペレーションの変化を洗い出しておきましょう。

情報共有と社内コミュニケーションの徹底

IT部門だけで完結するのではなく、全社的にEOL対応を共有し、各部門との連携体制を構築することが肝要です。とくに、業務に密接に関わる部門には、早期に変更内容やタイムラインを説明し、協力体制を整えることが移行成功のポイントとなります。

操作変更の教育やQ&A対応も、事前に準備すると安心です。

EOL対応を効率化するレンタル・リース活用がおすすめ

EOL対応の負荷を軽減する手段として「レンタル」や「リース」契約の活用が注目されています。契約期間が固定され、終了時に返却や更新が必要なため、自然とEOL対応のタイミングが把握しやすくなります。

契約終了の2〜3か月前に通知が届くケースも多く、EOL見逃しを防ぐ運用が実現できます。

またレンタルの場合は、必要な期間だけ使用できるため、初期費用を抑え、最新機種を柔軟に導入できるというメリットがあります。

とくに、急速な技術進化が続く分野では、資産を固定せず「使いながら更新」できるモデルは、予算や業務の変化に迅速に対応できる強力な手段となります。

まとめ

EOLとは「End of Life」の略で、IT資産の“寿命”を迎え、サポート・販売・部品提供が終了する状態を意味します。

EOL後の利用はセキュリティ事故や故障、互換性問題など多くのリスクをはらんでおり、企業のIT部門としては重大な課題です。

対策としては、IT資産台帳を整備し、サポート期限を可視化、交換計画を策定し、費用と納期を管理しながら移行を進めることが求められます。

さらにリースやレンタルの活用により、計画的な更新や柔軟な導入が実現しやすくなります。EOLへの対応は単なる運用の延長ではなく、事業継続性やITガバナンス全体に関わる重要なテーマです。

情シス主導での戦略的対応により、企業のIT基盤を安定させ、長期的な成長にもつなげていきましょう。