第三者保守とは、メーカー保証終了後に外部の専門業者がIT機器の保守を引き継ぐサービスです。コスト削減や機器の長期利用が可能な一方、保証がなくなるリスクもともないます。本記事では、第三者保守の基本やメリット・デメリット、信頼できる業者選びのポイントを詳しく解説します。

CONTENTS

第三者保守の基本とは?メーカー保守との違いを解説

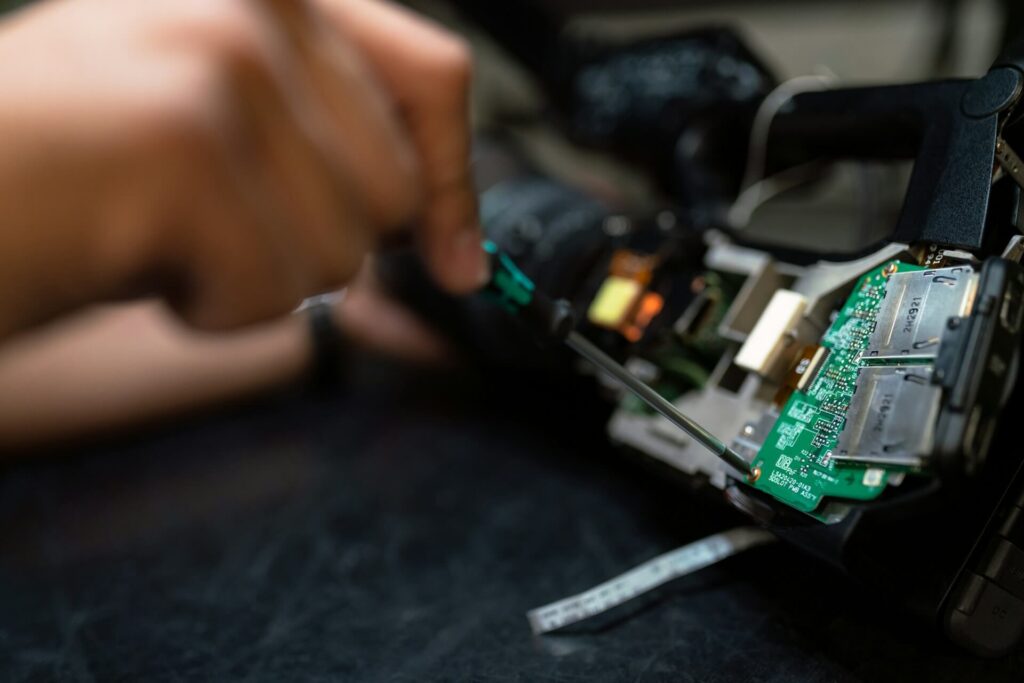

第三者保守という言葉を聞いたことはありますか?これは、メーカーが提供する公式な保守サポート、いわゆるメーカー保守が終了した後に、外部の専門企業が引き継いで提供する保守サービスのことを指します。IT機器やシステムの運用維持で活用されるケースが多く、企業のITインフラを長く安定して稼働させる上で重要な役割を果たしています。

まずは、メーカー保守と第三者保守の違いについて整理しましょう。メーカー保守は、その製品を開発・販売したメーカー自らが行う公式の保守サービスです。保証期間中や契約期間内は、部品交換や技術サポートなどのサービスが受けられるため、安心して利用できます。しかし、保証期間が終了すると、メーカーのサポートは原則として打ち切られ、修理や対応に制限が出てしまうことが一般的です。

一方、第三者保守はメーカー保守終了後の選択肢として登場します。メーカーの公式保証はなくなるものの、外部の専門企業が保守を引き継ぎ、機器の運用を継続的にサポートします。第三者保守はメーカーの縛りを受けず、必要な範囲に特化したサービスを提供するため、コストを抑えつつ機器を長く使い続けたい企業にとって魅力的な選択肢です。つまり、第三者保守は「メーカー保守が終わってもIT資産を維持したい」「コストを削減しながら保守を続けたい」といったニーズに応える存在と言えます。ただし、メーカー保守のような公式保証が受けられなくなるリスクも伴うため、利用時は慎重な検討が必要です。

EOSLとは

EOSLとは「End of Service Life」の略称で、メーカーが製品に対する保守サービスを終了する段階を指します。企業にとっては利用中の機器が突然トラブルに見舞われてもメーカーに頼れないという大きなリスクが生じるため、EOSLを迎える前に適切な準備を進めることが大切です。

類似用語との違い

EOSLに似た用語として、EOL、EOS、EOEがあります。いずれも「終了」に関わる用語ですが、意味合いや対象範囲に違いがあるため整理して理解することが重要です。

EOL(End of Life)は製品全体のライフサイクルが終了することを意味し、販売や開発そのものが終わる段階を指します。EOSLが保守サービスの終了を示すのに対し、EOLは製品としての寿命そのものの終わりを包括的に表す用語です。メーカーによってはEOLを迎えたあとも一定期間はサポートを続ける場合があるため、両者を混同しないことが大切です。

EOSは一般的に「End of Sale」として販売終了を指すことが多いですが「End of Support」として使われる場合もあります。販売が終わったあとでも保守契約が継続していれば利用は可能ですが、サポート終了を意味するEOSの場合は修理やアップデートが打ち切られるため注意が必要です。メーカーの公式アナウンスでどの意味で用いられているのかを必ず確認しましょう。

EOE(End of Engineering)は、新規開発やエンジニアリングサポートが終了する段階を意味します。具体的には、ソフトウェアのバグ修正や機能追加、セキュリティパッチの提供が行われなくなる状態です。EOSLが保守全般の終了を指すのに対し、EOEは製品の開発や改良が止まることを意味します。両者は設定基準が異なるため、システム運用においてはEOSLとあわせてEOEの時期を把握しておくことが大切です。

EOSLを迎えるリスク

EOSLを迎えた製品は、障害が発生した際に部品が調達できない、修理要員が確保できないといった問題が生じます。その結果、復旧に時間がかかり、業務全体が停止する可能性があるのです。

さらにメーカーからのセキュリティアップデートが提供されなくなるため、脆弱性を突いた不正アクセスやマルウェア感染の危険性が増大します。企業が保有するIT資産や重要データを守るためには、こうしたリスクを認識したうえで早めの対策を講じることが不可欠です。

企業がすぐにリプレイスできない理由

本来であればEOSLの前に新しい機器やシステムへ移行することが望ましいですが、実際にはすぐにリプレイスできない企業も少なくありません。その背景には、導入コストの確保や人員の不足、新機種に必要な機能が備わっていないといった事情があります。

また、システム移行には動作検証や業務設計が必要であり、十分な準備期間を確保できないことも理由のひとつです。こうした要因により、古い機器を延命して利用せざるを得ないケースが多く見られます。

EOSLに備えるための選択肢

EOSLに直面した際、企業には複数の選択肢があります。最も確実なのは新規システムへのリプレイスですが、費用や工数の面で負担が大きい方法です。クラウド移行やバージョンアップも有効ですが、既存資産との互換性を検討しなければなりません。

もうひとつの選択肢が第三者保守の導入です。メーカー保守終了後もサポートを受けられるため、比較的低コストで既存機器を使い続けられる手段として注目されています。これにより、企業はリプレイスの準備期間を確保しながら安定的にシステムを運用できるでしょう。

事前の準備が欠かせない理由

EOSLはすべての製品に必ず訪れる段階であり、突然の対応では大きな混乱を招きます。そのため、自社で利用している機器やソフトウェアの契約状況を把握し、終了時期を一覧化しておくことが重要です。

さらに、リプレイスや第三者保守の導入にはコストがともなうため、必要な予算を確保し経営層との合意形成を早めに進める必要があります。事前準備を徹底すれば、システム停止やセキュリティリスクを回避し、円滑な移行を実現できるでしょう。

メーカー保守と第三者保守の違い

IT機器の安定稼働には保守サービスが欠かせません。保守には「メーカー保守」と「第三者保守」があり、それぞれに特有のメリットと制約があります。どちらを選択するかによってコスト、サポート範囲、機器の利用期間に大きな差が出るため、両者の違いを理解しておくことが重要です。

保守対象とEOL製品への対応

メーカー保守は、自社で製造したハードウェアに加え、ソフトウェアやOS、ライセンスといった幅広い領域を対象としています。設計情報を持つ製造元だからこそ、総合的なサポートを提供できるのが大きな特徴です。

一方で第三者保守は、基本的にハードウェアに限定されることが多く、シンプルなサービス体系になっています。しかし、EOLを迎えた製品でも中古再生部品が市場に流通している限りは保守を継続できる柔軟性があり、老朽化した機器を長期利用したい企業にとって有効な手段です。メーカー保守が原則としてEOL製品を対象外とするのに対し、第三者保守は延命策として選ばれる場面が増えています。

交換部品の違い

交換部品の扱いは両者の大きな相違点です。メーカー保守では新品やメーカー修理品を使用するため、品質と信頼性が高く安心感があります。公式部品を使うことから性能が担保され、長期利用においても安定した稼働が期待できるでしょう。

一方、第三者保守では中古再生部品を活用するのが一般的です。コストを抑えられる利点がある一方、調達力や在庫状況によって対応スピードに差が出る可能性があります。そのため、契約前に業者の部品供給体制や調達ネットワークを確認しておくことが欠かせません。

障害解析のアプローチ

メーカー保守は製品の設計データや開発段階での情報を基に、精度の高い障害解析を行えるのが特徴です。必要に応じて修正プログラムやアップデートの提供もあり、根本的な問題解決につながるでしょう。

これに対して第三者保守は、過去の障害対応実績をナレッジベースとして活用し、切り分けや復旧を行います。修正プログラムの提供はありませんが、経験を積んだエンジニアが蓄積した知識をもとに対応することで、十分に実用的なサポートが可能です。とくに複数メーカーの製品を扱う現場では、横断的な知識を活かした解析が強みとなります。

復旧レベルの違い

メーカー保守では、機器単体の修理や再設定にとどまらず、システム全体やサービス単位での復旧まで対応できる場合があります。障害が発生した際に業務影響を最小限に抑えられるため、信頼性を重視する企業にとって大きな安心材料です。

一方、第三者保守は基本的に機器単位の復旧に限定されます。システム全体の復旧までは含まれないものの、契約範囲を明確にしておけばトラブル時に必要なサポートを受けることが可能です。コストとのバランスを考えれば、十分に現実的な選択肢といえるでしょう。

ライセンス対応の有無

一部の機器ではライセンスの再投入やリホストを行わなければ正常に動作しないケースがあります。メーカー保守ではこれらの作業もサポート範囲に含まれていることが多く、利用者自身が対応する必要はほとんどありません。

これに対して第三者保守の場合、ライセンスの扱いは原則として利用者側で行う必要があります。そのため、事前に対応手順を理解し、社内の運用体制を整えておくことが不可欠です。

コストと柔軟性の違い

メーカー保守は信頼性やサポート範囲の広さで優れていますが、その分コストが高くなる傾向があります。とくに保証期間を過ぎて延長サポートを受ける場合は、費用が急激に上がることも珍しくありません。

一方、第三者保守はサービス範囲を限定することで費用を抑えやすく、複数メーカーの機器を一括してサポートできる柔軟性があります。加えて、EOL製品にも対応できる点が大きな強みです。コスト効率や長期利用を重視する企業にとって、第三者保守は現実的かつ有力な選択肢といえるでしょう。

コスト削減や長期利用が可能!第三者保守の主なメリット

第三者保守が選ばれる最大の理由は、コスト削減と機器の長期利用にあります。ここからは、第三者保守の具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

コスト削減が可能

メーカー保守は製品の開発や販売元が直接サポートを行うため、保守料金が比較的高く設定されることが多いです。これに対し、第三者保守は必要な保守内容に絞ったサービスを提供するため、無駄な費用を抑えられます。結果として、年間の保守費用を大幅に削減できることが多いのです。

たとえば、特定の故障対応や消耗品交換に限定するなど、企業の実情に合わせて柔軟に対応可能な点もコスト面のメリットを大きくしています。実際に第三者保守サービスを専門に扱うポータルサイトでも、コスト面での優位性が強調されています。

機器の長期利用が可能

メーカー保守期間が終了すると、公式サポートが受けられず、故障時の対応や部品調達が困難になる場合があります。しかし、第三者保守を利用すれば、同じ機器をメーカー保守終了後も長期間使い続けることが可能です。これにより、新たな機器への入れ替えコストやシステム変更に伴う負担を軽減できます。

このメリットはとくに、まだ十分に性能が発揮できる機器を手放すことなく活用したい企業にとって大きな魅力です。経済的な理由だけでなく、運用面の安定を重視する現場でも第三者保守は有効な選択肢となっています。

保守の一本化が可能

複数メーカーの機器を利用している企業にとっては、保守窓口が分かれていることが運用の手間になることもあります。第三者保守を活用すれば、複数メーカーの製品を一元的に管理し、保守サービスを一本化することができます。これにより、トラブル発生時の対応がスムーズになり、運用効率が大幅にアップします。

保守業務の効率化は、人的リソースの節約や迅速な問題解決にもつながるため、IT運用全体の質を高めるポイントとなります。

第三者保守のデメリット

知的財産権やライセンス違反のリスク

第三者保守サービスに切り替える際、検証作業やアドオン開発を行うことがあります。これらの行為はメーカーの知的財産権侵害やライセンス契約違反に該当する恐れがあるため注意が必要です。

実際にアメリカでは、オラクル社が第三者保守の大手であるリミニストリート社を相手に訴訟を起こし、5,000万ドルの損害賠償を命じる事例がありました。こうした事例は、メーカー保証がまだ有効な段階で第三者保守に移行する場合、同様の訴訟に巻き込まれる恐れがあることを示しています。企業にとっては重大なリスクであり、切り替えのタイミングには慎重な判断が不可欠です。

事業継続性と運用負荷の増加

契約した第三者保守業者が、今後も事業を継続できるかどうかは保証されていません。経営基盤が弱い場合、突然サービスが終了するリスクがあります。重要なシステムを安心して任せるには、業者の財務状況や経営体制を事前に確認しておくことが欠かせません。

さらに、第三者保守に切り替えると、AMOサービス業者から第三者保守業者へ依頼する際の窓口を企業の担当者が担うケースがあり、結果的に社内の運用負担が増える懸念もあります。費用は削減できても、人員リソースの消耗や業務停滞につながる可能性があるため、長期的な判断が重要です。

部品調達リスク

第三者保守の大きな課題として、交換部品の調達があります。メーカー保守では純正部品の供給が保証されていますが、第三者保守では独自のルートで確保しなければならず、とくにEOSL機器では入手困難になるケースも多いのが懸念点です。

必要な部品がそろわないと障害からの復旧に時間がかかり、業務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため契約時には、業者がどの程度の部品在庫を持っているか、また調達ネットワークをどれほど確立しているかを事前に確認することが不可欠です。

技術サポートの限界

第三者保守は、メーカー保守と比べると技術サポートに制約が生じる場合があります。製造元でしか対応できない深刻な技術トラブルや、最新のファームウェア更新といった作業は、第三者保守業者では対応が難しいケースがあるのです。

システムが複雑で重要度が高い環境では、この限界が顕著に表れ、障害復旧や性能改善に影響する恐れがあります。事前に技術的にどこまで対応可能なのかを把握し、自社の求める水準と照らし合わせて検討しておくことが大切です。

保守品質と障害対応時間

第三者保守を利用する場合、提供されるサービスの品質にばらつきがある点に注意が必要です。業者ごとの技術力や管理体制によって、障害対応の精度やスピードが大きく左右されることがあります。信頼性の高いサービスを選ぶには、実績や顧客評価、技術者のスキルを確認することが欠かせません。

また、障害対応時間についてもメーカー保守と同等とは限らず、24時間365日の受付を掲げていても復旧までの時間に差が生じることがあります。業務への影響を抑えるためには、SLAの内容や実際の対応状況を事前にチェックし、自社の求める水準と合致しているかを見極めることが大切です。

失敗しないために知っておきたい第三者保守の注意点と選び方

第三者保守には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを理解した上で、信頼できる業者を選定し、適切に運用することが成功の鍵となります。

メーカー保守の保証が受けられない

第三者保守を利用すると、メーカーによる公式な保証やサポートが受けられなくなります。これは、故障時の対応や部品交換などにおいて、メーカー基準のサポートが期待できない可能性があることを意味します。製品に重大な不具合があった場合や安全面での問題が生じた際には、対応に制約が出ることも考慮しなければなりません。

保守品質にばらつきがある

第三者保守のサービス品質は、業者によって大きく異なります。経験豊富で技術力の高い業者もいれば、十分な対応ができない業者もいます。

適切な業者選定を怠ると、期待したレベルのサポートが受けられず、トラブルが長引くこともあります。そのため、業者の実績や信頼性、技術力を事前にしっかり確認することが重要です。口コミや評判、実績紹介などの情報収集が有効な手段です。

事業継続性のリスク

第三者保守を提供する業者の経営状況が不安定な場合、サービスの継続性にリスクが生じる可能性があります。急な業者の撤退や倒産が発生すると、保守が途絶えてしまい、機器の運用に支障が出ることも考えられます。長期的に安定したサービス提供が可能かどうか、財務状況や事業規模も判断材料に加えることが大切です。

業者選定の重要性

第三者保守で最も重要なのは、信頼できる業者を選ぶことです。信頼性の高い業者は、対応範囲が明確で、契約内容もしっかりしています。技術力だけでなく、対応の速さや柔軟性、問題発生時の連携体制も評価ポイントです。

複数の業者から見積もりやサービス内容を比較検討し、納得できるところを選ぶことがトラブル防止につながります。

契約内容の確認

契約を結ぶ際には、保守の対象範囲や対応時間、サービスレベル、契約期間などをしっかり確認しましょう。曖昧なまま契約すると、トラブル発生時に想定外の対応となる恐れがあります。可能なら契約書を専門家に確認してもらうことも有効です。契約の透明性が高い業者を選ぶことが安心につながります。

将来のリプレース計画

長期的な視点で、機器のリプレース計画を立てておくことも大切です。第三者保守は機器の寿命を延ばす手段ですが、いずれは新しい機器への切り替えが必要になります。リプレース時期や費用、業務への影響も考慮しながら、保守契約の更新や乗り換えも視野に入れておきましょう。

まとめ

第三者保守は、メーカー保守が終了したIT機器やシステムを長期間低コストで運用できる強力なサービスです。コスト削減や保守の一本化、機器の長期利用などのメリットがある一方で、保証の喪失や保守品質のばらつき、業者の事業継続性リスクなどの注意点も存在します。そのため、第三者保守を検討する際は、信頼できる業者選定と契約内容の明確化が不可欠です。また、長期的な機器のリプレース計画も視野に入れて運用することで、安心かつ効果的なIT資産管理が実現できます。適切な知識をもち、慎重に検討を進めることで、第三者保守は企業のIT環境を支える有効な手段となるでしょう。